Zahlen und Fakten zum Schütteltrauma

Ein Schütteltrauma kann bei Babys und Kleinkindern zu Behinderungen und sogar zum Tod führen. Als Hauptauslöser gilt anhaltendes Babyschreien. Eine Befragung in der deutschen Bevölkerung zeigt, dass die Gefahr vielen Menschen nicht ausreichend bekannt ist.

- Ein Schütteltrauma ist eine durch äußere Gewalt (Schütteln) verursachte Hirnverletzung bei Säuglingen und Kleinkindern.

- Ein Schütteltrauma kann zu lebenslangen Behinderungen und sogar zum Tod führen.

- Anhaltendes Babyschreien gilt als Hauptauslöser für das Schütteln von Säuglingen und Kleinkindern.

- Die Repräsentativbefragung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) zum Schütteltrauma zeigt einen hohen Aufklärungsbedarf in der deutschen Bevölkerung über die Gefahren des Schüttelns und das frühkindliche Schreiverhalten.

Was ist ein Schütteltrauma?

Als Schütteltrauma bezeichnet man eine Hirnverletzung, die durch heftiges, gewaltsames Schütteln von Babys und Kleinkindern verursacht wird. Beim Schütteln schleudert der Kopf des Säuglings unkontrolliert hin und her. Denn der Säugling kann – wegen seiner schwachen Nackenmuskulatur – den Kopf nicht alleine halten. Durch das gewaltsame Schütteln wird das Gehirn im Schädel hin- und hergeworfen. Es können Blutgefäße und Nervenbahnen reißen.

In der Regel fehlen bei einem Schütteltrauma-Syndrom äußere Kennzeichen oder sie sind nur schwer erkennbar. Nach heftigem Schütteln können die Kinder folgende Symptome zeigen:

- Blässe

- Reizbarkeit

- Apathie

- Erbrechen

- Krampfanfälle

- Atemstillstand

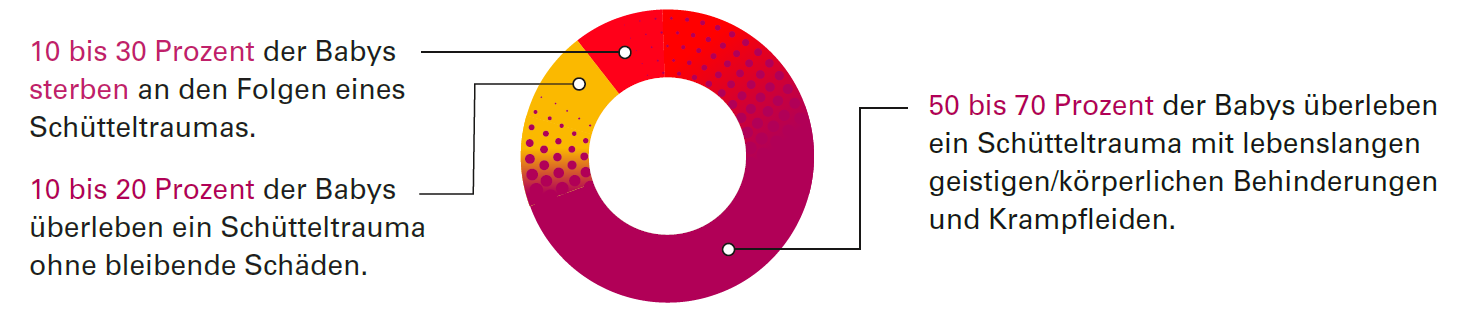

Gesundheitliche Folgen des Schütteltraumas

Ein Schütteltrauma kann zu lebenslangen Behinderungen und sogar zum Tod führen: 10 bis 30 Prozent der geschüttelten Kinder, die in eine Klinik gebracht werden, sterben. Rund zwei Drittel der Babys, die ein diagnostiziertes Schütteltrauma überleben, erleiden verzögerte bzw. chronische Schäden wie:

- Seh- und Sprachstörungen

- Lern- und Entwicklungsverzögerungen

- Krampfanfälle

- schwerste bleibende körperliche und geistige Behinderungen

Nur schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der Säuglinge überleben ein diagnostiziertes Schütteltrauma ohne bleibende Schäden.

Folgen nach der Diagnose Schütteltrauma

Quelle: Grafik: NZFH; Fakten: B. Herrmann 2008

Vorkommen von Schütteltrauma

Kopfverletzungen durch Misshandlung, zu denen in erster Linie das Schütteltrauma zählt, sind bei Säuglingen und Kleinkindern die häufigste nicht natürliche Todesursache. Jährlich werden schätzungsweise zwischen 100 und 200 Säuglinge und Kleinkinder mit Schütteltraumata in deutsche Kliniken gebracht.

Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle betroffenen Kinder medizinisch behandelt werden. Sie vermuten, dass geistige und körperliche Behinderungen bei Kleinkindern teilweise auf früheres, nie diagnostiziertes Schütteln zurückzuführen sind.

Hauptauslöser Babyschreien

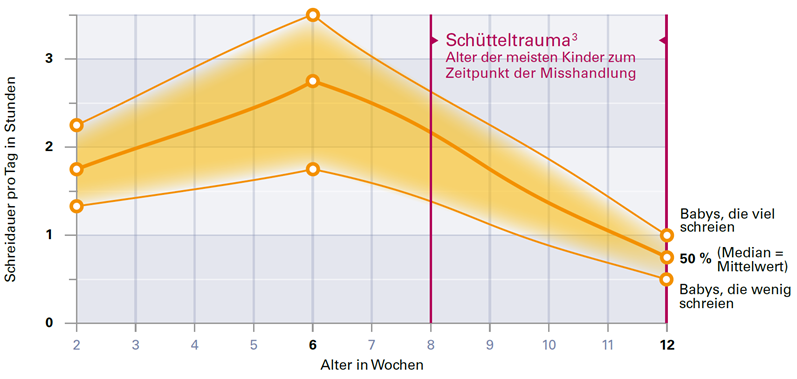

Die tägliche Schreidauer ist bei Babys ab der 2. Lebenswoche bis zur 6. Lebenswoche mit über zwei Stunden im Durchschnitt am höchsten. Danach sinkt es deutlich auf durchschnittlich unter eine Stunde nach der 12. Lebenswoche.

Gerade in den ersten Monaten scheinen viele Schreianfälle unvorhersehbar und für die Eltern nicht nachvollziehbar. In bis zu 10 Prozent der Schreianfälle ist das Baby untröstlich. Alle Versuche der Eltern, das Kind zu beruhigen, bleiben erfolglos. Dies kann bei den Eltern Gefühle der Hilflosigkeit, Frustration und Wut auslösen und schließlich zum Schütteln des Kindes im Affekt führen.

Anhaltendes Babyschreien gilt als Hauptauslöser für das Schütteln. Der Hauptzeitraum für ein Schütteltrauma liegt zwischen dem zweiten und fünften Lebensmonat. Die Zeit entspricht auch dem physiologischen Hauptschreialter. Mütter und Väter, deren Kinder durch heftiges Schütteln ein Schütteltrauma erlitten haben, geben alle das Schreien des Kindes als auslösenden Faktor an. Deutsche und internationale Studien zeigen, dass die Verursacher von Schütteltrauma häufiger männlich als weiblich sind.

Schreidauer von gesunden Säuglingen von 2 bis 12 Wochen

Quelle: Grafik: NZFH; Fakten Schreidauer: T. B. Brazelton 1962; Fakten Schütteltrauma: B. Herrmann 2008

Ursachen für unstillbares Schreien

Noch immer denken viele, dass das Schreien in den ersten Lebensmonaten auf Probleme des Darmtrakts (»Dreimonatskoliken«) zurückzuführen sei. Das ist nach heutigen Erkenntnissen nicht zutreffend. Man geht vielmehr davon aus, dass das Schreien mit verschiedenen Reifungsprozessen zusammenhängt. In den ersten Lebensmonaten lernt der Säugling in einem Anpassungs- und Reifungsprozess und mit der Unterstützung seiner Betreuungspersonen, Schlaf- und Wachzustände, Hunger und Sättigung zu regulieren.

Exzessives Schreien

Nach der sogenannten "Dreierregel" nach Wessel schreit ein Säugling exzessiv, wenn die tägliche Schreidauer über drei Wochen an mindestens drei Tagen einer Woche bei mindestens drei Stunden liegt. Je nach angewandter Definition schreien zwischen 5 und 19 Prozent der Säuglinge exzessiv. Exzessives Schreien wird zu den frühkindlichen Regulationsstörungen gezählt.

Professionelle Hilfe suchen

Auch Eltern, deren Säuglinge deutlich weniger schreien als Säuglinge, die nach der Definition der Dreierregel von Wessel exzessiv schreien, können sich durch das Babyschreien massiv belastet fühlen. Anhaltendes, unstillbares Schreien kann bei Betreuungspersonen zu starker Erschöpfung und den oben beschriebenen Gefühlen der Hilfslosigkeit, aber auch Ärger und Wut führen.

Die Anspannung und Erregung der Eltern überträgt sich auf das Kind und die vielen verschiedenen Beruhigungsversuche können zu einer weiteren Überreizung des Säuglings führen: Es entsteht ein Teufelskreis und die Beziehung zwischen Säugling und Bezugsperson ist gestört.

Eltern, die vom Schreien ihres Kindes stark verunsichert sind, sich erschöpft fühlen und ihrem Kind gegenüber negative Gefühle empfinden, sollten sich daher frühzeitig professionelle Hilfe suchen. Ansprechpersonen finden Sie zum Beispiel in einer sogenannten Schreiambulanz, in der kinderärztlichen Praxis oder einer Familien- und Erziehungsberatungsstelle.

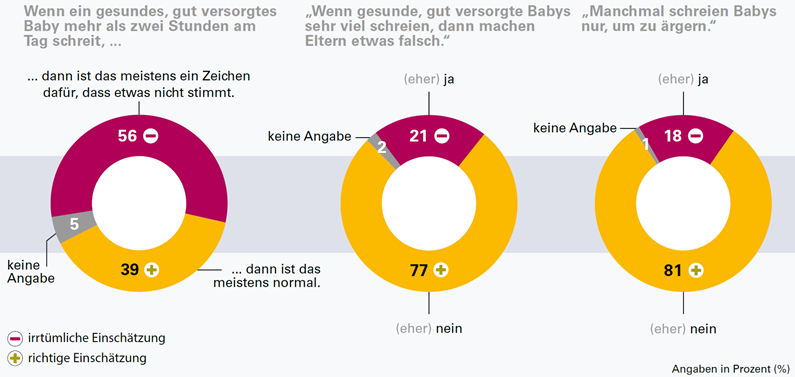

Großer Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung

Um den Wissensstand in der Bevölkerung zum Thema Schütteltrauma und Babyschreien zu erheben, hat das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) eine bundesweite Repräsentativbefragung in Auftrag gegeben. Die telefonische Befragung wurde im Mai 2017 mit 1.009 Frauen und Männern zwischen 16 und 49 Jahren durchgeführt: Sie zeigt einen großen Aufklärungsbedarf sowohl über die Gefahren des Schüttelns als auch über frühkindliches Schreiverhalten.

Die Befragten gehen von folgenden Fehlinformationen aus:

- 42 Prozent der Befragten haben noch nie den Begriff Schütteltrauma gehört.

- 24 Prozent der Befragten unterliegen dem Irrtum, dass Schütteln für ein Baby »vielleicht nicht so schön sei, ihm aber auch nicht schade«.

- Zwei Drittel der Befragten weiß nicht, dass es im ersten Lebensjahr eines Babys eine besondere Schreiphase gibt.

- 21 Prozent der Befragten meinen, dass Eltern etwas falsch machen, wenn Kinder im Säuglingsalter sehr viel schreien.

- 18 Prozent der Befragten können sich vorstellen, dass Babys manchmal nur schreien, um zu ärgern.

Wissen in der Bevölkerung über frühkindliches Schreien

Quelle: Grafik: NZFH; Fakten: NZFH-Repräsentativbefragung zu Schütteltrauma und Babyschreien 2017

Quellen zum Text

Repräsentativbefragung des NZFH zu Schütteltrauma und Babyschreien (PDF)

Hintergrundinformationen zum Schütteltrauma (PDF)